咬伤非小事!蛇虫高发期,近期已多人中招

入夏后,随着气温升高,蛇虫类进入活跃期。人们在户外活动时,稍有不慎便会与他们“亲密接触”。

案例一:

前几日,张叔叔计划前往田间进行除草工作。工作期间突然感觉右手一阵刺痛,低头一看,一条小蛇正迅速逃离。他立即用随身携带的绳子将伤口上方紧紧扎住,迅速就医。

案例二:

一位70多岁的老奶奶,她在公园散步时,突然感到她的左手一阵刺痛,定睛一看,竟是一只蜈蚣附在手上面,手部开始出现红肿热痛等过敏反应。

案例三:

9个月大的小宝宝在自家后院玩耍时被一只不知从哪里冒出来的动物咬伤。小宝宝的父母发现他哭闹不止,皮肤上出现红肿和疼痛的迹象后,立刻将他送往医院。在急诊科,医生们迅速诊断出是蜘蛛咬伤,并给予了适当的治疗。

自5月份开始,急诊科已经接诊了大约三四十例昆虫咬伤的病例,蜜蜂、黄蜂叮咬或是隐翅虫、蜱虫所伤。其中,一些患者因为过敏反应而出现了较为严重的症状,如呼吸困难、全身性皮疹,甚至有患者出现了过敏性休克,需要立即进行紧急处理。

蛇虫活动频繁,易激惹

受到刺激后容易攻击人

现场处理十分重要

蛇咬伤

遇蛇咬伤务必保持冷静

立即行动:

1、远离蛇攻击范围,不要惊慌,忌乱跑,以免血液循环加快,毒素吸收加速。遇有蛇咬住不放时,可用棍棒或其他工具促使其脱离。

2、尽量记住蛇的基本特征,如蛇的形态、头型、体纹和颜色等,或拍摄致伤蛇照片以备辨识,切忌徒手抓蛇。

急救四步法:

冲洗:用清水持续冲洗伤口。

结扎:在伤口近心端5-10cm处用弹性绷带加压包扎(可插入一指为宜);30-50分钟放松一次。摘掉受伤肢体饰物,如戒指、手镯、手表等,避免肢体肿胀过后,摘除困难而阻碍血液循环。

制动:保持伤肢低于心脏水平,减少活动;

送医:拨打120,优先选择有抗蛇毒血清的医院。

禁忌:

切勿用嘴吸吮伤口(易感染)!

避免切开创口、火烧伤口等“土方法”!

虫类咬伤

户外活动时,穿长袖衣物和长裤,减少裸露皮肤,避免接触阴暗潮湿处。

蜈蚣咬伤

被蜈蚣叮咬,分为局部症状和全身症状。

局部症状:咬伤处皮损表现为水肿性红斑,其上有淤点。局部伴有剧烈疼痛和瘙痒。严重者可出现水疱、局部麻木、组织坏死等。

全身症状:大蜈蚣咬伤时可有发热、畏寒、头痛、恶心、呕吐等,严重者可出现呼吸麻痹,甚至昏迷,有死亡危险。

处理:清水或肥皂水彻底清洗创面,有条件时,可用3%氨水或用5%~10%碳酸氢钠冲洗伤口,局部冲洗后尽快就医。

蜘蛛咬伤

被毒蜘蛛叮咬,会表现为类似于神经毒的作用,会产生局部麻痹的表现,也可能会产生局部的红肿热痛。

处理:如果在家里,可以先自己处理,例如使用小苏打或者碱性液体进行冲洗伤口;此外,还可以进行伤口处的结扎,防止毒素吸收。同时,需要尽快到医院进行下一步的处理。

蜱虫叮咬

一般蜱叮咬后可引起过敏、溃疡或发炎等症状,多较轻微。

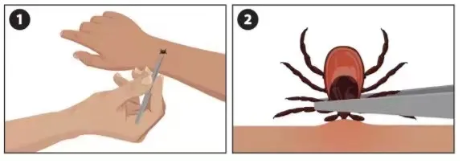

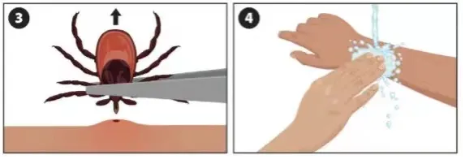

处理:

①用干净镊子尽可能地贴着皮肤夹住蜱虫(最大程度夹住蜱虫头部);

②以稳定、均匀的力向上拉动,不要扭曲或猛拉蜱虫,可能会导致口器残留;

③用酒精,肥皂水,碘酒清洗伤口和双手;

④可将蜱虫收到容器或袋子里,以便在需要就医的情况下为医护人员提供参考。若不保留, 可将蜱虫浸泡在酒精里并冲入下水道(不要捏爆它)

越早移除蜱虫,被感染的风险也就越小。

如出现以下情况,及时就医:

①出现发热、乏力、头疼等不适症状或被咬处的红斑持续性扩大;

②口器残留无法进一步取出;

③伤口感染;

④感觉蜱虫附着已经超过24小时

最后,提醒小伙伴们

出没草丛、灌木丛或树木繁茂的地区

请多注意!

用户登录

还没有账号?

立即注册